『<』での検索結果

2017年06月07日

送信完了

送信完了

2017年06月07日

送信確認

送信確認

内容に間違いがなければ送信ください。

2017年06月06日

全飲連の共済・保険のご案内

全飲連 新総合賠償共済制度 NEW!! PDFを見る

全飲連 団体入院補償保険 詳しくはこちら

全飲連 団体所得補償保険 詳しくはこちら

全飲連 傷害保険制度 PDFを見る

全飲連 おみせのマスター PDFを見る

2017年02月17日

第51回全飲連全国宮崎県大会開催

第51回全飲連全国宮崎県大会開催

平成25年5月29日

第51回全飲連全国宮崎県大会開催

食材の宝庫、神話の里を堪能

宮崎県飲食業生活衛生同業組合 理事長

大会実行委員長 代口 修

全国飲食業生活衛生同業組合連合会

森川 進会長

平成25年5月29日、「食材の宝庫と神話の里の宮崎へ」をテーマに、第51回全飲連全国宮崎県大会が宮崎市民文化ホールで盛大に開催されました。今が旬のカツオや完熟マンゴーなど宮崎名物でのふるまい、高千穂神楽や日南大平踊りなどのパフォーマンスもあり、まさに「食材の宝庫と神話の里」のおもてなしで組合員の皆様は笑顔であふれていました。

また、同時に宮崎県物産展示即売フェアが開催されました。九州ならではの焼酎の展示も多く、試飲もあり大盛況。買った方の自宅に新鮮なカツオやマンゴーを届ける宮崎大会記念販売のブースでも、多くのにぎわいを見せていました。

次回の全国大会は秋田県で開催されます。平成25年6月11日(水)に秋田県民会館にて「美人・美酒・美食の里秋田へ」をテーマに執り行われる予定です。来年の秋田県大会へのご参加もお待ちしております。

第51回全飲連全国宮崎県大会

南国・宮崎から飲食業界の盛栄を祈念

第51回全飲連全国宮崎県大会

平成25年5月29日(水) 宮崎市民文化ホール

宮崎ならではのおもてなしで大満足の宮崎県大会

第51回全飲連全国宮崎県大会が宮崎市民文化ホールにて開催されました。今回の大会では、参加者へのお土産として「アロハシャツ」が配布され、共通の衣装で大会に参加するという初めての試みが行われました。参加者に南国気分を存分に感じてもらえる、斬新な企画は大好評でした。

また、会場の外で同時開催された宮崎県物産展示即売フェアでは、宮崎産の焼酎の展示が多く、試飲もあり大盛況。宮崎の特産である新鮮なカツオやマンゴーを宅配する宮崎大会記念販売のブースも大変人気があり、多くの組合員が詰め掛けていました。

大会終了後は、宿泊先のホテルに分かれ、「マグロの解体ショー」「日向のひょっとこ踊り」などのおもてなしを受けながらの懇親会となりました。なかなか見ることのできないステージパフォーマンスに感銘を受け、非常に充実した時間を過ごすことができました。

美の三拍子・秋田での次回大会をアピール

式典では、次回の全国大会が、平成26年6月11日(水)、秋田県民会館で開催されると発表されました。

秋田県大会は「美人・美酒・美食の里秋田へ」をテーマに開催されます。会場には、秋田県の伝統行事である“なまはげ”が登場。齋藤育雄秋田県理事長ならびに秋田県の組合員と共に次回大会をPRしました。

東日本大震災後、初めての東北での全国大会となります。震災復興の礎である東北から元気を発信する大会にするためにも、組合員の皆様の参加が必要となります。多くのご参加お待ちしております!

宮崎県青年部によって入場した大会旗が森川会長へ手渡されました。

第2部表彰式。多くの組合員が表彰されました。

宮崎の焼酎が当たる抽選会で会場がたいへん盛り上がりました。

次回の大会は秋田県で開催されることが発表されました。

なまはげの登場で次回秋田県での開催をPRしました。

大会旗が森川会長から秋田県・齋藤理事長へ託されました。

アトラクション

高千穂町に伝わる民俗芸能「高千穂の夜神楽」

力強い動きを見せる「飫肥泰平踊り」

アトラクション

みやざき犬の「ひぃくん」「むぅちゃん」「かぁくん」

活性化フェ

焼酎ブースの試飲コーナーでは、多くの組合員の興味をひいていました。

宮崎県物産展示即売フェアも多くの組合員でにぎわいました。

青年部はDVDの販売に力を入れました。

女性部のTシャツ販売は今年も大好評でした。

2017年02月17日

第52回全飲連全国秋田県大会開催

第52回全飲連全国秋田県大会開催

平成26年6月11日

第52回全飲連全国秋田県大会開催

美人・美酒・美食の里 秋田で盛大に開催!

秋田県飲食業生活衛生同業組合 理事長

齊藤 育雄 大会実行委員長

全国飲食業生活衛生同業組合連合会

森川 進会長

平成26年6月11日、「美人・美酒・美食の里秋田へ」をテーマに、第52回全飲連全国秋田県大会が秋田県民会館で盛大に開催されました。なまはげのお出迎え、秋田民謡やなまはげ郷神楽の熱いライブなどのパフォーマンスがあり、組合員の皆様は笑顔であふれていました。

また、同時に秋田県(東日本復興支援)物産展示即売フェアが開催されました。日本酒、きりたんぽ、稲庭うどんなどの秋田県名産が販売されているブースではにぎわいを見せ、多くの組合員が美人・美酒・美食の里秋田を堪能していました。秋田の伝統祭りである竿燈まつりの実演もあり、その妙技に魅了されました。

次回の全国大会は福島県で開催されます。平成27年6月24日(水)に福島市・飯坂温泉のパルセいいざかにて「一期一会」をテーマに執り行われる予定です。来年の福島県大会へのご参加もお待ちしております。

写真で見る第52回全飲連全国秋田県大会

梅若流梅若会による秋田民謡

力強い太鼓演奏を披露したなまはげ郷神楽

秋田県青年部によって入場した大会旗が森川会長へ手渡されました

多くの組合員が表彰されました

秋田ならではのお土産が並び、多くの組合員でにぎわいました

なまはげも販売に一役買っていました

流しじゅんさいは秋田でのイベントでは定番です

妙技に魅了された秋田竿燈

2017年02月17日

第53回全飲連全国福島県大会開催

第53回全飲連全国福島県大会開催

平成27年6月24日

第53回全飲連全国福島県大会開催

『一期一会』ようこそ! ふくしまへ。

福島県生活衛生同業組合理事長

紺野 昭治大会実行委員長

全国飲食業生活衛生同業組合連合会

森川 進会長

平成27年6月24日、『一期一会』をテーマに、第53回全飲連全国福島県大会が福島市飯坂温泉のパルセいいざかで盛大に開催されました。震災復興の一助になればと開催された本大会ですが、復興の道半ばでありながらも元気にやっている福島の仲間の姿を見て、全国の組合員が勇気と希望を与えられた大会となりました。

また、同時にパルセいいざか特設会場にて『福島県物産展示即売フェア(東日本復興支援)』が開催されました。会場内にはキッチンカーが立ち並び、なみえ焼きそばや円盤餃子をはじめとしたご当地グルメを楽しむ来場者でにぎわいました。

次回の全国大会は富山県で開催されます。平成28年5月25日(水)に富山市芸術文化ホール「オーバード・ホール」にて執り行われる予定です。来年の富山県大会へのご参加もお待ちしております。

福島県物産展示即売フェア(東日本復興支援)

2017年02月17日

サイトについて

このサイトについて

当ウェブサイト(http://www.zeninren.or.jp/)は全国飲食業生活衛生同業組合連合会(以下全飲連といいます)に関する情報を掲載・運営しています。

当ウェブサイトを快適にご利用頂くため、下記内容をご一読くださいますよう、お願いいたします。なお、予告なく内容を変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

- 著作権について

- 商標権について

- リンクについて

当ウェブサイトへのリンクを設定する場合、営利・非営利・イントラネットを問わずリンクのご連絡は必要ございません。ただし、以下にご同意いただいた上、リンクを張っていただきますようお願いします。

3-1.次に該当するウェブサイトからのリンクは固くお断りいたします。

-

A.全飲連若しくは関係会社などを誹謗中傷したり、信用失墜を意図する内容を含んだウェブサイト

- 公序良俗に反する内容

- 関係諸法令又は本規約に違反する内容

- 反社会的な内容

- 全飲連またはその関係会社を誹謗中傷する内容

B.次の内容が含まれるウェブサイトからのリンクおよびメールへの掲載等は固くお断りいたします。C.フレーム内での表示など、全飲連のウェブサイトであることが不明確なリンクの張り方は、ご遠慮願います。

D.その他全飲連が不適切と判断するウェブサイト3-2.当ウェブサイトへのリンクに関し、貴社又は貴方に対して、何らの保証をすることはいたしません。 また全飲連は、当ウェブサイト及び当ウェブサイトへのリンクに関連し、貴社又は貴方に対して、一切の責任、義務を負いません。

3-3.当ウェブサイトへのリンクは、全飲連より貴社又は貴方に対して、当ウェブサイト上の情報(テキスト、 画像、音声、その他当ウェブサイトに掲載するすべての情報)に関する何らの権利の付与を意味するものではありません。当ウェブサイトに含まれる全てのコンテンツの所有権、著作権、特許権、商標権、実用新案権その他一切の知的所有権は、全飲連に帰属します。貴社又は貴方は当ウェブサイト及び当ウェブサイトのコンテンツにつき、事前の承諾なしに、使用、再生、複製及び販売等をしてはなりません。

- 免責事項について

- ご利用環境について

文字、画像等の著作権は、リンクされた画面を除き全て全飲連に属します。2次使用はできません。(リンクされた画面の2次使用はリンク先への確認が必要です。)

当ウェブサイト上で使用されるすべての商標、商号に関する権利は全飲連が有し、商標法、不正競争防止法及びその他の法律で保護されています。これらを全飲連の許諾を得ることなく無断で使用することを禁止します。

全飲連はウェブサイトの内容、ウェブサイトに行われているリンクに関し、いかなる保証をするものではありません。当ウェブサイトに掲載されている情報、当ウェブサイトを利用することで生じた損害に対して、全飲連は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。

全飲連は、当ウェブサイトからのリンク先の内容に関し、保証するものではありません。

本ウェブサイトは以下の環境でご覧になることを推奨します。 推奨環境以外でのご利用や、推奨環境下でもお客様のウェブブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合があります。

Windows版について

・Microsoft Internet Explorer 6以上

・Firefox 1.5.x以上

Macintosh版について

・Safari 2.0以上

・Firefox 1.5.x以上

Javascriptについて

当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しているページがございます。お使いのブラウザで JavaScript機能を無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。ご覧になる際にはブラウザ設定で JavaScriptを有効にしてください。

お問い合わせは

全国飲食業生活衛生同業組合連合会 事務局

T E L.03-5402-8630まで

2017年02月17日

サイトマップ

サイトマップ

2017年02月17日

個人情報保護方針

全飲連は組合員の“個人情報”の保護に努めます

全飲連では、この4月1日に全面施行された「個人情報保護法」の精神に基づき、全飲連会員の個人情報を中心に、その情報保護に努めます。

今後、組合員の皆様方の個人情報は、適正な手段で収集し、目的に沿って利用・活用を行い、不適正に第三者に提供を行うことなく、安全に保管し、当所の管理体制を明確にします。

今までに全飲連が収集しました情報は、全飲連が行なう事業の実施・運営や全飲連から各種連絡・情報提供のために利用することがあります。なお、個人情報保護に係わると思われるお問合せには、ご本人・代理人かどうかの確認をさせていただく場合がありますのでご注意ください。

個人情報保護方針

全国飲食業生活衛生同業組合連合会(以下「全飲連」という。)は、全飲連の事業活動を通じて得た個人情報の保護に努めることを社会的責務と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

- 個人情報の取得について

- 個人情報の利用について

- 全飲連は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。

- 全飲連は、個人情報を第三者との間で共同利用し、又は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

- 個人情報の第三者提供について

- 個人情報の管理について

- 全飲連は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。

- 全飲連は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。

- 全飲連は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

- 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について

- 組織・体制

- 全飲連は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施致します。

- 全飲連は、常勤役員及び職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務及び退職後における個人情報の適正な取扱いを徹底致します。

- 個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善

全飲連は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。

全飲連は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しません。

全飲連は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、誠実に対応します。

全飲連は、この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム(本方針・『個人情報保護規程』及びその他の規程を含む)を策定し、これを全飲連職員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。

全国飲食業生活衛生同業組合連合会

会長 森川 進

個人情報保護法とは?

個人情報の適正な取り扱いを民間事業者(小規模事業者を除く)に求める法律で、今年の4月1日から施行されました。住所や氏名、電話番号など個人を容易に識別できる情報を個人情報と規定しています。事業者は個人データの漏えいを防ぎ、安全に管理することなどが義務付けられています。

個人の権利や利益を保護することを目的に、個人情報の適正な取り扱いを求めた法律で、5千件を超える個人情報データベースなどを持つ民間企業や団体(報道機関など除く)には(1)利用目的を特定し、その範囲を逸脱しない(2)不正な手段で取得しない(3)漏えいなどの防止措置を講じる―などの義務が課せられました。違反した場合は、監督省庁が中止や是正を勧告、命令し、従わないと懲役や罰金が科せられます。

2017年02月16日

分煙対策推進事業調査研究報告書

分煙対策推進事業調査研究報告書2

平成16年度生衛振興推進事業

はじめに

全飲連では、平成16年度も平成15年度に引き続き「生衛振興推進事業」として、分煙対策推進事業に取り組みました。

全飲連では受動喫煙防止対策を推進するにあたって、平成15年度に全国実態調査を行ったところ、約8割が未対策であることが判明しました。

その後、マスコミや消費者団体等から飲食店の受動喫煙防止対策の遅れが指摘されていることもあり、今年度も継続して分煙対策推進事業を行うことになりました。

飲食店の分煙対策は、食の安心・安全とともに、飲食店に課せられた大きな課題のひとつです。私たち飲食店がめざす店づくりは、「きれいな空気、美味しい空気が食せる」店づくりです。そのためには分煙対策を推進し、受動喫煙の防止に努めなければなりません。

この報告書は、去る平成17年3月2日(月)に、分煙対策推進モデル地域視察及び現地意見交換会を北九州市で開催した際の「北九州市の分煙対策の取り組み状況とその推進」についての概要と、意見交換会での討議をとりまとめたものです。

また、受動喫煙の防止の必要性と、正しい分煙対策の考え方を改めて整理しまとめたものです。

また、別冊として「飲食店の分煙対策ポケットブック」の作成を行い、全国の組合員に配布し、分煙対策の推進につとめました。

第1章 北九州市分煙対策推進モデル地域視察

■日時/平成17年3月2日(月)

■場所/北九州市・東京第一ホテル小倉

1.北九州市の受動喫煙防止対策の取り組み状況

北九州市は、ルネッサンス構想のもとに「水辺と緑のふれあいの国際テクノロジー都市」を目指しており、喫煙対策もその取り組みの一つです。

平成16年度の受動喫煙防止に関する取り組みは、①受動喫煙防止対策研修会、②禁煙教室、③講演会、④研修会等での講演・講話、⑤個別禁煙サポート、⑥飲食店禁煙・分煙実態調査結果、⑦施設内禁煙・分煙協力ポスター、チラシ作成配布、⑧広報活動の8つのカテゴリーに分かれています。

今回は飲食店に特に関係の深い取り組みである、①受動喫煙防止対策研修会、⑦施設内禁煙・分煙協力ポスター、チラシ作成配布、そして、⑥飲食店禁煙・分煙実態調査結果について報告します。

a.受動喫煙防止対策研修会の開催

受動喫煙防止対策研修会には、市内飲食店の施設管理者43名が参加しました。

実態調査は7,000件に対して行い、結果5,000件を少し下回る回答を得ました。その調査の際に「今後お知らせ等の連絡をしても良いか」という項目を設け、そこで了承を得た630名に今回の「受動喫煙防止対策研修会」の案内を出しました。122名の返信中、研修会参加可能者が24名。参加者が当初の予定よりあまりに少なかったので、急遽開催地の戸畑区と近隣の若松区の商店街にチラシを持参し、63軒に戸別訪問しました。

その際に、店舗責任者から「研修会に出てしまうと店に誰もいなくなってしまうので出られない」「(受動喫煙対策を)何かしなくてはならないと思うけれど金銭的に難しい」「小さい店だから禁煙したらお客が来なくなる」等々、具体的な生の声を聞くことができ、「もっと細かく、良い方向に向かうことができるように考えていかなければならない」という課題を得ました。

b.施設内禁煙・分煙協力ポスター、チラシ作成配布

「施設内禁煙・分煙ポスター、チラシ」を作成し、商工会議所加入企業8,000箇所に、会議所の刊行物と同送しました。

これには賛否両論ありましたがなかなかの反響で、8,000箇所のほかに公共施設、飲食店2,000箇所にも配りました。

今回のポスターやチラシは、「施設内の禁煙・分煙にご協力を」ということで、飲食店用に作ったものではなかったので、飲食店の方からは「もっとソフトなものを作ってもらえないか」という意見もありました。

c.飲食店禁煙・分煙実態調査結果について

(※文中のグラフ資料は全て、北九州市保健福祉局の『喫煙に関する状況調査報告書』より引用しています。)

北九州市の飲食店における喫煙に関する実態についての調査結果です。

状況調査は幅広い年齢層が利用する飲食店で行いました。方法は、市内5,887件の飲食店の責任者に対してアンケートをメール便で送り、1,986件、33.7%の回答がありました。今回7,000件にアンケートを出したのですが、約1,200件が宛先不明で戻ってきました。かなり直近のデータだったのですが、それだけ飲食店の流動の激しさを示しています。

A.健康増進法の周知状況

健康増進法について「理解している」7.7%、「内容は大体わかる」23.3%、「名前は聞いたことがある」20.1%で、この3つをあわせても51.1%です。

時期的には健康増進法施行後9ヶ月たった頃でしたが、47.3%が健康増進法を知らないという実態が明らかになりました。(資料1)

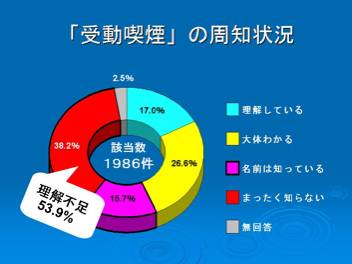

B.受動喫煙の周知状況

また、「受動喫煙という言葉を知っていますか」という問いに対して、「理解している」17.0%、「だいたいわかる」26.6%で両方あわせても39.6%でした。これに対して「名前は聞いたことがある」15.7%、「全く知らない」38.2%で、責任者の半数以上は受動喫煙に対して認識が不足していました。

今後は健康増進法およびその趣旨の周知が最大の課題です。(資料2)

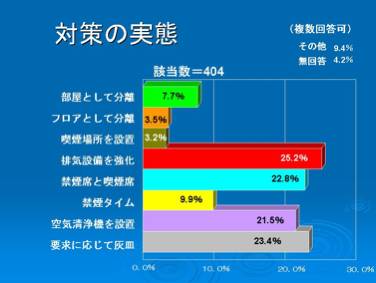

C.喫煙対策の実施状況と対策の実態

「何らかの喫煙対策を行っていますか」と言う問いに対し、喫煙対策を実施している店は26.9%、この中で受動喫煙を防止する上で有効な対策が取られていた店は、「店内禁煙」6.6%、「部屋として分離」1.6%、「フロアとして分離」0.7%の合計8.9%で全体の1割にも足りません。

有効な対策をしているという店も、空間を仕切っただけ、場所を仕切っただけ、禁煙タイムを設定しただけというような不十分な対策が多いようです。

未対策店は、ラーメン、中華、焼肉、居酒屋が非常に多いです。(資料3,4)

資料4

以上のことから、多くの飲食店において、大勢のお客様が受動喫煙の被害を受けているという実態が明らかになり、今後はお客様のみならず従業員まで含めた受動喫煙の防止に配慮しながら検討を進めていかなければなりません。

また、店によっては18、19歳といった未成年の従業員もおり、これら未成年者もタバコの害を受けているといった実態もあきらかになり、これに対する対策を推進していくべきだという指針が出ました。

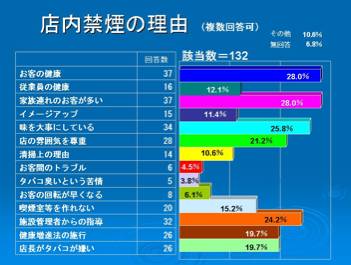

D.店内禁煙店の禁煙開始時期とその理由

店内禁煙店132件の分析として、店内禁煙の開始時期は、その25%が健康増進法施行後でした。

禁煙にした理由としては、「お客様の健康」「家族連れのお客が多い」というのがそれぞれ28%で最も多いことから、健康増進法によって店舗の禁煙化が促進されていることがうかがえます。特に店舗の種類別の実施状況では、未成年者が利用するファストフード店では38店中、36.8%が禁煙化して39.5%が何らかの分煙対策をしており、突出していました。その他としては、「味を大事にしている」「雰囲気を大事にしている」という理由が多いです。(資料5,6)

資料6

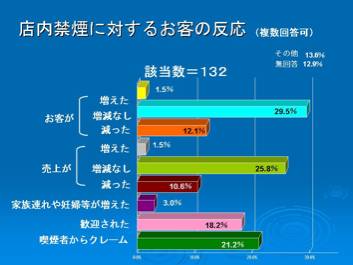

E.店内禁煙に対するお客の反応

店舗の禁煙化を決定かするどうかは売上に対する不安が非常に大きいのですが、禁煙化の来客数と売上に与える影響としては、「来客数が増えた」1.5%、「増減なし」29.5%、「減った」12.1%という結果です。

売上は、「増えた」1.5%、「増減なし」25.8%、「減った」10.6%でした。全体の1割が減ったという回答ですが、禁煙店は132件と非常に少ない数の中の1割ですので、今後サンプル数を増やしていくと「増えた」という割合が増えていくのではないかという予測を持っています。(資料7)

F.店内分煙店の分煙開始時期とその理由

店内分煙店は404店ありました。そのうち分煙対策開始時期は13.1%が健康増進法施行後としています。

理由は「お客様の健康」35.1%、「喫煙室などを作れない」20.5%「従業員の健康」17.8%という結果です。(資料8,9)

資料9

G.喫煙未対策店の理由

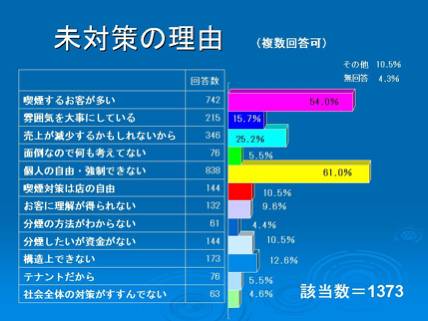

未対策店は1,373店と一番多いですが、未対策の理由は「個人の自由・強制できない」61.0%、「喫煙者が多い」54.0%「売上の減少」25.2%「雰囲気を大事にしている」15.7%の順です。個人の自由であり強制できないというのは、店舗面積の小さい店が多いようです。(資料10)

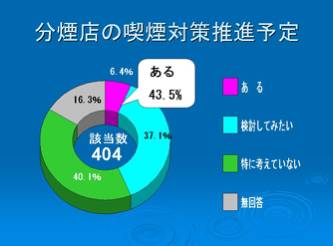

H.店内分煙店の喫煙対策推進予定

分煙店の今後の対策推進予定は、「ある」6.4%、「検討してみたい」37.1%で、両方合わせて43.5%が考えている状況です。

未対策店では、「ある」2.3%「検討してみたい」20.3%で合わせて22.6%は考えているようです。(資料11)

I.喫煙未対策店の喫煙対策推進予定

未対策店に対して具体的な情報発信をすることで、改善できるのではないかと考えています。(資料12)

J.店舗責任者が市に求める対策

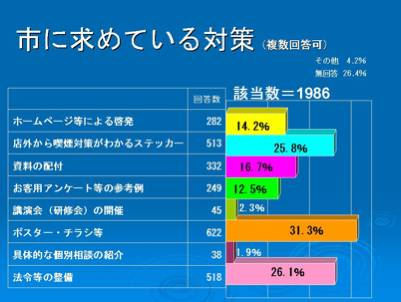

店舗責任者が市に求めている対策は、「ポスター・チラシ等」31.3%、「具体的な法令などの整備」26.1%、「店外から喫煙対策がわかるステッカー」25.8%などがありました。行政が実施に向けて検討を進める必要があります。(資料13)

d.調査結果のまとめ

①「健康増進法を知らない」…47.3%

②「受動喫煙未対策」…69.1%

③ファストフード…38店中、36.8%の14店が禁煙。39.5%の15店が分煙対策をとっている。

④ファミリーレストラン…32店中、9.4%の3店が禁煙。68.8%の22店が分煙対策をとっている。店内禁煙化による来客数、売上減は1割のみ。この1割を多いと見るか少ないと見るかの結論はもう少し時間が掛かると思います。

e.全体のまとめ

- 健康増進法のさらなる周知、店内禁煙店の売上減少は1割であることを含めた受動喫煙防止対策の啓発の広報活動

- 受動喫煙対策に関する相談窓口などの整備

- 積極的な受動喫煙対策に取り組んでいる店舗を奨励する認証制度等の確立

- 顧客のみならず、従業員の受動喫煙を防止するために、飲食店の禁煙化の推進

- 喫煙率そのものの低減に向けて、積極的な取り組み、法令等の整備

※この項は、北九州市保健福祉局保健医療部健康推進課主査・櫻本ゑり子さんのレクチャーをまとめたものです。

2.北九州市・受動喫煙防止推進事業一覧 (平成16年度)

①受動喫煙防止対策研修会

| 日時 | 平成16年6月2日(水) |

|---|---|

| 場所 | ウェルとばた 8階 83・84会議室 |

| 出席者 | 市内飲食店施設管理者等 43名 |

| テーマ | 「受動喫煙の防止とその具体策について」 |

| 講師 | 産業医科大学産業生態科学研究所・労働衛生工学/大和 浩先生 |

②禁煙教室

【1】平成16年 第1回

| 日時 | 平成16年5月28日(金) |

|---|---|

| 場所 | 健康づくりセンター5階研修室 |

| 対象 | 禁煙に興味がある市民 11名参加 |

| 内容 | タバコに関する話と簡単な検査 |

| テーマ | 「タバコとさようなら」 |

| 講師 | 北九州市立八幡病院・循環器科部長/原田 敬先生 |

【2】平成16年 第2回

| 日時 | 平成16年9月22日(水) |

|---|---|

| 場所 | 健康づくりセンター5階研修室 |

| 対象 | 禁煙に興味がある市民 20名参加 |

| 内容 | タバコに関する話と簡単な検査 |

| テーマ | 「やめたくなるタバコのはなし」 |

| 講師 | 中村正内科循環器科クリニック・院長/中村 正先生 |

③講演会

| 日時 | 平成17年2月27日(予定) |

|---|---|

| 場所 | COMCITY7階 子どもの館 |

| 対象 | 就学前までの子どもをもつ保護者 204名参加 |

| 内容 | タバコの子どもへの影響と保護者への禁煙啓発 |

| テーマ | 「子どもたちにタバコはいらないよ。」 |

| 講師 | 小倉北区よしだ小児科/吉田 雄司先生 |

④研修会等での講演・講話

- 平成16年6月30日/精神保健福祉センターにて西南女学院大学の学生他10名、受動喫煙防止について講話

- 平成16年10月28日/第63回日本公衆衛生学会に演題発表

- 平成16年11月24日/市立竹末小学校5、6年生へ「タバコの害」の授業。同小学校職員へ「喫煙防止啓発研修」

- 平成16年12月8日/食生活改善推進員教室にて「健康と喫煙」講義

- 平成16年12月10日/食生活改善推進員教室にて「健康と喫煙」講義

- 平成17年 1月28日/水道局職員対象に「タバコの害と禁煙方法」研修

⑤個別禁煙サポート:相談者11名

⑥飲食店禁煙・分煙実態調査結果

| 概要 | 市内の飲食店に対し、本年度施行された「健康増進法」に基づく喫煙対策の実施状況を調査し今後の施策の資料とする |

|---|---|

| 調査対象 | 北九州市内に店舗を有する飲食店 |

| 調査対象数 | 5887件、回答数1986件、回答率33.7% |

| 公表 | 平成16年5月26日厚生消防委員会で報告後、報道機関へ公表。(5月27日毎日新聞関連記事掲載、6月1日讀賣新聞関連記事掲載、6月8日朝日新聞関連記事掲載、7月5日西日本新聞関連記事掲載) |

⑦施設内禁煙・分煙協力ポスター・チラシ作成配布

商工会議所加入企業8000箇所、公共施設、飲食店等2000箇所に配布

⑧広報活動

- 保健所健康づくりホームページ更新。受動喫煙防止ポスターダウンロード可能

- 平成16年5月28日、クロスFM「シティボックス」にて当日の禁煙教室の広報

- 世界禁煙デーのポスター掲示、本庁舎、各区役所、市立病院、JR主要駅

- 世界禁煙デーの広報テープを、本庁舎、市立病院で世界禁煙デーより5日間放送

- 平成16年7月、北九食協ニュースへ受動喫煙防止の記事掲載予定

- 平成16年7月4日、薬物乱用防止キャンペーンにて禁煙ブース設置、禁煙相談施行

- 平成16年8月9日、本庁舎喫煙室4箇所に禁煙教室のポスター掲示

- 平成16年9月1日号、市政だよりに「第2国禁煙教室参加者募集」の記事掲載

- 平成16年9月半期、ケーブルテレビにて「第2回禁煙教室参加者募集」の放映

- 平成16年9月3日、TNCいきいき情報北九州にて「禁煙」の特集放映

- 平成16年9月23日、ケーブルテレビ9チャンネルニュース55北九州にて「第2回禁煙教室」を取材放映

- 平成16年10月31日、ねんりんピックリハーサル大会にて禁煙相談施行

- 平成16年11月12日、ねんりんピックリハーサル大会にて禁煙相談施行

- 平成16年11月14日、ねんりんピックリハーサル大会にて禁煙相談施行

- 平成17年3月1日、ケーブルテレビ9チャンネルニュース55北九州にて「禁煙講演会」を取材放映

(北九州市保健福祉局保健医療部健康推進課 資料から)

3.意見交換会

参加者名簿(順不同・敬称略)

全飲連関係

| 田中 清三 | 会長・大阪府理事長 |

|---|---|

| 加藤 隆 | 総務委員長・群馬県理事長 |

| 中島 康介 | 財務委員長・秋田県理事長 |

| 柳川 一朗 | 福祉厚生委員長・神奈川県理事長 |

| 森川 進 | 事業委員長・静岡県理事長 |

| 石川 東功 | 組織拡充対策委員長・埼玉県理事長 |

| 宍道榮一郎 | 大会委員長・鳥取県理事長 |

| 杉 正道 | 福岡県理事長 |

| 竹下 和生 | 熊本県理事長 |

| 小城 哲郎 | 全飲連 専務理事 |

| 小池 俊晃 | 全飲連 事務局次長 |

北九州市保健福祉局関係

| 櫻本ゑり子 | 保健医療部健康推進課主査 |

|---|---|

| 寺西 泰司 | 保健医療部健康推進課地域保健係・獣医師 |

| 小西 治子 | 保健医療部健康推進課主査・管理栄養士 |

北九州市の対応

北九州市は分煙ですか、禁煙ですか?

北九州市には約1,600箇所の公的施設があります。その中で、たいへん人の出入りの激しい施設、区役所や本庁舎は完全に煙のもれない完全分煙になっています。それ以外は、基本的に建物内・禁煙です。敷地内ではありませんので、外に出て吸っていただいています。

群馬県では小中学校の敷地内、一切禁煙です。教育委員会で徹底して取り組んでいます。タバコを我慢できない先生方は車の中で吸うなどしているようです。

鳥取県でも、学校の敷地内は全面禁煙です。喫煙する先生は雨の日など、傘をさし、空き缶をもって校門の外でタバコをすっている。あの姿は…。

北九州は、建物内は禁煙ですが、敷地内まではまだ踏み切れていません。

喫煙の実態、タバコ税

喫煙者の男女比はどうなっていますか?最近、若い女性にタバコを吸う人が多いですね。

喫煙者の数は男性の方が多いのですが、グラフで見てみると男性は減少傾向ですが、女性は減っていません。

北九州市におけるタバコ税はどのようになっていますか?

平成14年度は約68億円です。年々減少傾向にあります。

大阪では、禁煙運動により税金が減少したり、商店街ではJTからの広告料が入らずに困っているといったことも起こっています。

タバコ税と、生活習慣病にかかる医療費に対してコストの逆転が起きているようですね。

北九州市では「100万市民の健康づくり」に取り組んでおります。その対策の一つとして、タバコの問題を重要視しています。未来を担う子どもたちに対しても影響が大きい問題ですから、要請があれば学校へ伺い講演するなど、禁煙教育にも力を入れています。

私たちはタバコを吸わない大人を作ろうという考えです。一度始めるとやめるのは大変ですから、子供の頃から吸わない教育をしていくということです。

飲食店の実態

戸別訪問をされて「一人でお店をやっているために研修会などに出てこられない」といった方たちのお店の分煙対策状況はどうでしたか?

伺ってみると、研修会に出てこられない状況もわかりますし、また分煙対策を行うことが難しいのが現状でした。受動喫煙や分煙対策の趣旨をお話してきましたが、変えることは難しいと感じました。

具体策

私は食協の会長も兼務しています。食協でも受動喫煙について、飲食店だけでなく理容・美容院も巻き込もうと活動しています。そこでやはり問題になるのは、規模の小さな店とスナック等お酒中心の商売の場合です。こちらはどのような解決方法をとっていますか?

お酒中心のお店に具体的な指導等をしているわけではないですが、受動喫煙の研修会のお知らせをしたり、お店の経営者だけでなくお客様の理解につなげるための啓発ポスターやチラシを制作し、みなさんに送りお店に掲示していただくなどの啓蒙活動を行っています。

喫煙対策がされていることが分かるステッカーや認定証の発行について、現在どのように取り組まれていますか?

今年の対策として、お店の分煙・禁煙の調査を行い、受動喫煙が行われているお店を示す「ステッカー事業」などを進めて行きたいと思っています。

各店舗が頑張っているということを認定して、経営者の励みになるような推奨という形のものにしていきたいと思っています。

参考意見

東京都江東区の事例ですが、飲食店向けの認定制度をはじめ、ステッカーを無償で渡しています。登録するには要件があり、その項目がクリアされていることが認められるとステッカーが渡されます。

この江東区の認定制度は「標準営業約款」にうたわれている基準以上に厳しい基準です。そうなると標準営業約款の意味は無くなってしまうかもしれません。

「標準営業約款」は、全飲連で平成17年度から取り組みます。現在の理容・美容・クリーニングなどのSマークと同じものを、食の分野で行うということです。

その約款の中に「施設・設備の表示」という項目があり、そこに受動喫煙防止がうたわれています。ですから、約款を選択する業者は必ずこれを実施していただくことになります。平成17年の秋から募集を開始、窓口は各県の生活衛生営業指導センターが行い申請を一本化します。

標準営業約款は、飲食店経営に際し守らなければならない基本的な項目、ベーシックなものです。その基準について、地域ごとに違いがでてくることが懸念されているのも現実問題です。あまりハードルが高いと実態として無理だと思います。江東区のように基準レベルが高いと、30数件がエントリーしてまだ1件も認定されない、そういうことが起こってしまいますし…。

「やさしい店づくり運動」で認定マークの発行しようとしましたが、結局、認定という形ではなく、啓発運動のステッカーに切り替えて全戸に配布しました。その理由は、認定をすることによって組合員内での差別化が起こり、それによって組合を離れていく会員が出てくる。組合というまとまりがあるから、行政も指導を行ったりするのにやり易いところがあるわけです。そういったことも理解していただき、行政にバックアップしてもらいたいです。

県をあげて分煙に取り組んでいるところはないようですね。受動喫煙対策に関するアンケートをとっただけでは改善には直接つながらない。これを元にして、実態にあった対策をこれからとればいいのか。それを考えなければ…。

まず、経営者、従業員、お客様全ての方に、趣旨を理解してもらうことから始めなければいけないと思います。それを側面から援助していくことが必要であると思います。

業界側がこの問題を正面から取り組んで進めていくことが一番良いわけですよね。国際的にも批准したことで、我々もやっていかなければならないことは承知しているわけです。上からの押し付けではいけないと思うのです。行政は応援団になってもらうのがいい。

個々の飲食店で徹底することは容易なことではありません。喫煙者にとって、食後やお酒の席でのタバコはとてもおいしく感じられるものです。そういう中で、受動喫煙について喫煙されるお客様にどのように納得してもらうかが課題だと思うのです。

いずれ諸外国のように日本の飲食店でも「完全禁煙」になっていくのでしょうが、逆に外で吸えないから飲食店に入るという現象もあるようです。

以前はただ「禁煙席を設ければいい」と考え、受動喫煙防止対策について、正しく理解できていませんでした。そこで実際対策を考えたとき、全面的に禁煙にしてしまうのが一番コストがかからない方法だと思うのですが、分煙にするのか、完全禁煙にするのかといった選択は、消費者・お客様を意識しながらやっていかなければなりません。我々はやっきになって対策に取り組んでいますが、やはり一般市民を巻き込んでご理解をいただき、両面からやっていかないと難しいことのように思います。

第2章 飲食店の分煙対策マニュアル

分煙対策の意義とすすめ方

a.「受動喫煙」について正しく認識する

(1) 健康増進法

健康増進法第25条で、受動喫煙の防止対策への取り組みが飲食店に求められています。

健康増進法第25条では、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されています。

(2) 受動喫煙とは

タバコを吸わない人が、周囲のタバコの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。

タバコの煙は、喫煙者自身の健康を損なうだけでなく、タバコを吸わない人でも受動喫煙によって身体的な影響を受けることがあります。

喫煙は、喫煙者本人のみならず周囲の非喫煙者の健康にも影響を与えており、喫煙を個人の嗜好の問題ではなく、健康の問題としてとらえる必要があります。

喫煙者と非喫煙者が共存でさる快適な公共空間と職場環境を目指して、やさしさや思いやりを大切にした受動喫煙防止対策に取り組んでいきましょう。

(3) 主流煙と副流煙

タバコの煙には主流煙と副流煙があります。主流煙とは、喫煙者がタバコのフィルターを通して吸い込む煙で、副流煙とは、タバコの火のついた部分から立ちのぼる煙です。

煙の中には、ニコチン、タール、アンモニア、一酸化炭素などの有害物質が含まれており、これらの成分は、主流煙より、タバコを吸わない人に直接影響する副流煙の方が多いことがわかっています。副流煙は主流煙に比べ、ニコチンや一酸化炭素などの有害物質が何倍も含まれており、周囲の人の心身に影響を与えます。

環境中には、副流煙と吐き出された主流煙の両方が存在することになります。タバコを吸わない人は、この両方の煙を吸うことによって、いっそう多くの害を受けることになります。

(4) 妊婦・子どもを守る

妊娠中の女性の喫煙は、早産、低出生体重児の出産、周産期死亡などの増加につながると言われています。妊婦本人だけでなく、周囲の喫煙も、低出生体重児出産の危険性を高めるという報告がされています。

また、乳幼児の受動喫煙は、SIDS(乳幼児突然死症候群)発症の危険性を高めるという報告もあります。妊娠中だけでなく、出産後も、喫煙が子どもに与える影響を忘れてはなりません。

b.分煙対策を考える

受動喫煙を防ぐために飲食店の分煙対策を進めましょう!

タバコを吸う人も吸わない人も大切なお客様。とはいえ、お店の喫煙対策は個人の嗜好の問題というだけでは片付けられない問題です。きれいな空気の中で、誰もが安心して、美味しい食事ができる快適なお店づくりに向けて、あなたのお店の分煙・禁煙を考えてみませんか?

(1) 完璧な分煙対策は、お店の禁煙

究極の受動喫煙防止対策とは、お店を「禁煙」にすることです!

(2) 次善の策は空間分煙

全面禁煙が難しいお店では、タバコを吸わない人と吸う人を分離する「分煙」を実施しましょう!

c.お客さまの生の声を聞く

d.正しい分煙とは、どういうことか

(1) タバコの煙が流れてこない環境

【タバコの煙が流れてこない、という環境づくり】

タバコの煙が流れてこない空間や席。受動喫煙を受けない空間や席が、正しい分煙対策です。タバコが吸えない席(禁煙席)を設けることではなく、タバコの煙が流れてこない環境をつくることが必要です。

喫煙エリアが指定されていても、禁煙エリアにタバコの煙が流れてくる場合(喫煙席周囲に間仕切りがない等)。非喫煙者の動線上にタバコの煙が流れてくる場合。このような分煙は不完全なもので、違法となってしまいます。

いくら空気清浄機や分煙機が設置されていても、タバコの煙の中の有害物質はほとんど素通りしているので受動喫煙防止対策にはならないのです。

■喫煙場所と禁煙区域を明確に区分する。

■喫煙場所から禁煙区域にタバコの煙や臭いが漏れない対策をする。

■喫煙場所の空気環境も良好な状態に保つよう排気設備を強化する。

(2) 分煙対策事例 その1

喫煙場所を個室化して、煙を排出する設備を設ける。という方法

≪とても効果的です!≫

同一フロア内に喫煙室を設け、排気設備(施設外部に排気する)を強化する方法。ドア1つ分の開口面積に対して、目安として羽根径25cmの換気扇が2台以上必要です。

※効率良く排気するためには、禁煙室から喫煙室に入っていく空気の流れが必要です。ドアをつける場合は、ドアは空気の取り入れ口(ガラリ)があるものにしましょう。

(3) 分煙対策事例 その2

禁煙・喫煙をフロアで分け、喫煙フロアには排気設備を設ける。という方法

≪とても効果的です!≫

2フロア以上の客席等をもつ施設で、1フロアを喫煙可として排気設備を強化し、他のフロアを全面禁煙にすることで、フロアごとで分煙する方法。

※煙は上にのぼっていくので、例えば、フロアの施設なら禁煙フロアは1階、喫煙フロアは2階にする必要があります。

(4) 分煙対策事例 その3

喫煙場所を区画化または特定して、排気設備を設けるという方法

≪やや効果的です!≫

喫煙場所と禁煙区域の境界に垂れ壁、スクリーン、カーテン等を設置し、区画化する方法。さらに床にもパーテーション(ついたて)を置き、喫煙場所の排気設備を強化します。

※ただし、エアコンやドアからの空気の流れにより禁煙区域ヘタバコの煙が流れ出やすく、その分、分煙効果は低くなります。また、「空間分煙と禁煙タイムの組み合わせで、受動喫煙の防止対策を高める」ことができます。

>e.完全禁煙や完全分煙できないお店の「せめてもの分煙対策」

(1) 喫煙場所を特定する。

タバコを吸う人と吸わない人を分離する

この方法は、空間分煙の中でも、一般的な方法で、多くの施設で実施されています。しかし、禁煙区域に喫煙場所が隣接していると、分煙したことにはなりません!

※パーテーションできちんと区画するような分煙方法がとれない施設などでは、喫煙場所は、禁煙区域とできるだけ隣接しないように設け、排気設備を新設・強化しましょう。さらに禁煙タイムなどの時間分煙との組み合わせで、分煙効果を高めるようにつとめましょう。

(2) 「禁煙タイム」の導入

空間分煙が難しい場合は、せめて「禁煙タイム」を設ける

利用者が多い時間帯などに禁煙タイムを設定します。禁煙時間を明確に表示するとともに、禁煙タイムは灰皿を片づけておきましょう。また、喫煙場所の特定と禁煙タイムの組み合わせで、受動喫煙の防止対策を少しでも高めましょう。

>f.その他、気をつけておきたいこと

(1) 働く人の健康も考えましょう!

分煙対策をしても、喫煙室や喫煙フロアで働くお店の従業員の受動喫煙を防ぐことはできません!!

(2) 空気清浄機では分煙できません!

空気清浄機ではタバコの有害成分の多くを占めるガス状の有害物質は、取りのぞくことはできません!

室内の空気を「きれいに保つ方法として、比較的手軽に導入できる空気清浄機。しかし、空気清浄機ではタバコの有害成分の多くを占めるガス状の有害物質は取りのぞくことはできないことが近年明らかになりました。

受動喫煙防止の基本は、あくまで空間分離と屋外への排気です。この2つを守り、効果的な分煙を行いましょう!

まとめ~分煙・禁煙のメリットと接客~

a.キレイな空気を吸うことも人権です。

人間が生きていく上で、水と空気は必要なものです。その意味でキレイな空気を吸うことは、基本的な人権だと言えます。

日本の非喫煙者は70%を超えています。公的な施設や飲食店では、この大多数を占める非喫煙者を中心にした考え方や環境づくりが必要です。

国立がんセンターの調査によると、受動喫煙における死亡者は年間2万人から3万9,000人。分煙対策が進まないと、多くの人々の命が危険にさらされてしまうのです。

b.空気が美味しい店がお客を増やします。

食べることは人間の命を育み、心も豊かにします。

これからの飲食店は、料理やサービスや雰囲気だけでなく、空気も美味しいということが大事なポイントになります。健康で安全な食事の提供と同じように、お店の空気がキレイだということもお客様に求められているのです。「美味しい料理、清潔な空気、心のこもったサービス」がお客様を増やすことにつながります。

ある女子大生を対象にした調査で、「タバコ臭いお店には行きたくない」という人達が9割いました。女性客にとって「タバコの匂い」と「トイレの清潔さ」がお店選びの重要なポイントになっています。

c.こんなアピールの仕方はどうでしょう!

「素材と空気にこだわるお店です」

「当店は空気が美味しくなりました」

「お子さんや、妊婦さんも安心です」

d.喫煙のお客様への接客は?先ずはお願いから。

喫煙するお客様に、分煙や禁煙を伝えることは意外と難しい問題です。「こちらの席は禁煙になりました」「当店は禁煙になりました」といったら多分嫌がられます。禁ずるということは禁句です。

お客様に理解を得るには、納得できる理由が必要なのです。例えば「大変申し訳ございませんが、タバコの嫌いな方(お子様や妊婦の方)がいらっしゃいますので、外でお願いできますでしょうか」と、お願いをしましょう。「下ださい言葉」や「禁ずる」という言葉を使わないことがポイントです。

e.お店の分煙・禁煙はいろんなメリットがあります。

分煙・禁煙を導入したお店に、分煙・禁煙のメリットを調査してみると、次のような答えが多く聞かれました。

このような調査結果が出ています。

おわりに

きれいな空気、美味しい空気が食せる」飲食店づくり

分煙対策の推進は、地域に根ざした飲食店づくりと、地域の豊かな食生活、食文化をトータルに創造していくという視点の中で取り組んでいくことが重要です。

2005年は「食育元年」と言われています。新しい食文化の創造を目指すために、地域の飲食店が果たす役割は大きいと思います。

食育は、明治時代には「知育、体育、才育、徳育」と並ぶ重要な教育の原点であったと言われています。食育は、人間の心と身体の健康を増進し、豊かな人間性と健全な食生活を目指すもので、消費者の食に対する考え方を育て、その選択を手助けするとともに、食卓から食材の生産現場まで顔の見える信頼関係を構築することによって、食糧自給率の向上や環境と調和した持続的な食糧の確保・生産にも貢献しようとするものです。

BSE(牛海綿状脳症)の発生に端を発し、食の安全・安心が大きな国民的な課題となっています。また、地元の食材は地元で消費する「地産地消」や「スローフード」のような産地の特色を生かした食のあり方も大きな流れとなっています。

さらに、健康づくりや自然の恵みへの感謝、食を提供する人々の感謝なども、食育という概念に含まれるテーマとなっているのです。

今まさに、国民一人ひとりが食について考え、意識を高め、食・子育て・教育・医療・地域振興等の専門家とともに、食育に関わる実践的な活動が一大国民運動として展開されています。

核家族化が進み、家庭での食のあり方が大きく問われていることも、食育が大きくクローズアップされた理由のひとつです。また、家庭料理や伝統的郷土料理の継承も、家庭だけでは難しいといえます。

そのような状況の中で、地域の飲食店が果たす役割は大きいといえます。「食のプロ」として、日常の営業活動の中で、「安心・安全で、より豊かな食生活、食文化の創造を図っていく」ための役割が期待されています。

また、お年寄りや未来ある子供たちが楽しく暮らすには、「安心・安全な食」が不可欠です。安心・安全な食からは、健康な体や心が育(はぐく)まれます。体や心が健康であれば、家庭も、まちも、経済も元気が出ます。

地域において食育を推進し、その中核に飲食店がなっていくためには、時代や消費者のニーズに応え、よりグレードの高い飲食店づくりをめざし、地域の食の「範」となるような存在になるような営業活動や組合活動を展開していかなければなりません。

このような食をめぐるさまざまな課題や、飲食業界が置かれた環境の中で、「飲食店の分煙対策」を考え、推進していくことが重要です。「安心・安全で、より豊かな食生活、食文化の創造を図っていく」ために欠かせない課題のひとつが「分煙対策の推進」なのです。

地域の飲食店がめざす店づくりは、「もっと楽しく、もっとおいしく、もっと安心に」です。そして、「きれいな空気、美味しい空気が食せる」飲食店づくりを実現し、お客様に安心感を与え、信頼される店づくりが求められているのです。

参考資料

「全飲連平成15年度受動喫煙アンケート調査報告結果」

平成15年度に分煙対策推進事業として、全国1,200名の組合員を対象に受動喫煙についてのアンケート調査を行ったので、その結果を報告します。8項目の調査が行われ、以下の結果を得ました。

1.受動喫煙防止義務の認知について

法律の施行を知っている…56%、知らない…44%

約半々の割合でした。

2.健康増進法施行前後の変化として対策を講じているかどうか

施行前…3.4%、施行後…7.4%

未対策店は全体の8割に上っています。

3.店舗の規模での分煙対策率

20坪以上…10.4%、20坪以下…4.1%

店舗のスペースの問題が顕著に現れています。

4.分煙・禁煙対策をはじめた理由

「お客様からの要望があった」…36.8%

で最も多く、次いで「健康増進法が施行されたから」「オーナーの個人的な考えで」と続きました。

5.分煙対策をしている店の営業面での影響

プラス…29%、マイナス…5%

6.分煙対策をしていない店が、対策をした場合の営業への影響をどう考えているか

プラス…12%、マイナス…51%

このことから、対策をしている店としていない店との意識の差が顕著に現れていることがうかがえます。

7.分煙対策を取らない理由

「店の構造やスペースが狭い」…32.8%

で一番多く、次いで「顧客を失うことにより売上が減る」「禁煙・分煙について考えたことがない」と続きました。

8.将来的に分煙対策を行うか否かについて

行う…33.7%、行わない…57.5%

このように現在約8割が未対策という結果に対し、今後どのように分煙対策の普及促進に取り組んでいくべきなのか、各地域での取り組みを勉強させていただきたいと思います。