| 受動喫煙防止対策への取組み (東京都の場合) |

東京都の舛添知事は、昨年12月に受動喫煙防止の条例化について、禁煙に反対するたばこ業界だけでなく、飲食店からも喫煙客が減ることへの懸念が寄せられていることなどから、「ただちに条例化は難しい」と見送りを明らかにしました。しかし、その代替案としては「来年度予算で何かはしたい」と言及し、飲食店が禁煙と喫煙の間仕切りを設けて分煙する際、改装資金の助成制度の新設を挙げました。

東京都では、「東京都受動喫煙防止対策検討会」が昨年10月より設けられ、学識経験者等、東京都福祉保健局長が委託する委員で構成されています。意見聴取団体として全飲連から小城専務、東京都飲食業組合から宇都野事務局長が検討会に出席しています。

東京都飲食業組合は10坪前後の小規模店舗の組合員が大半(約7割)を占めていることから、スペース的に分煙は厳しい状況にあることに言及しました。

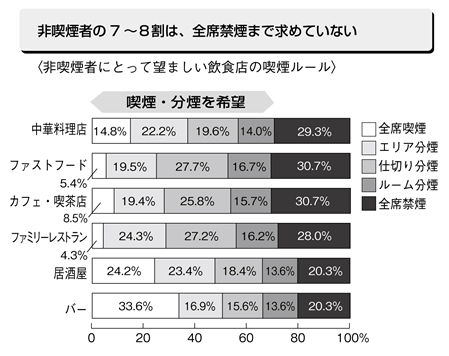

全飲連の中でも受動喫煙防止への取り組みが先行している神奈川県、京都府、大阪府、山形県の現状説明等をしながら、画一的なルール導入ではなく、店や顧客が禁煙・分煙・喫煙可を選択できればよいのではないか。また、店頭表示ステッカーを店舗の実態に合わせられるように作成したことから、貼付率が43%にまで上昇したことなどを伝えました。

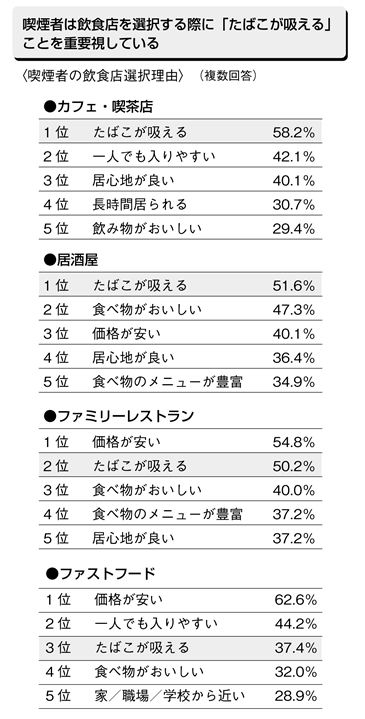

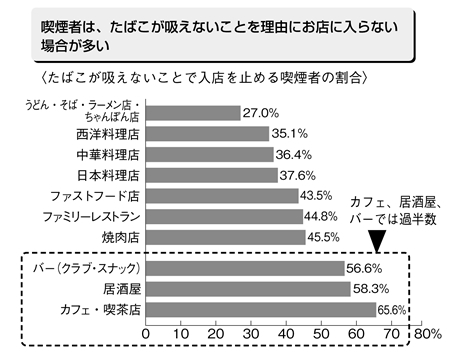

東京都飲食業組合が提出した意見陳述資料から(一部抜粋) 調査会社:クロスマーケティング 調査方法:インターネット調査 |

|

お客様と飲食店の関係 |

|

|

|

|

|

|