| 原産地表示シリーズ Vol.5 平成18年9月8日 農林水産省 |

| 外食事業者における原産地表示の実施状況 |

■調査概要

1. 調査の目的

「外食における原産地表示ガイドライン」を策定して概ね1年が経過することから、外食事業者におけるガイドラインの認知状況、原産地表示の実施状況及び原産地表示を行う上での問題点等について把握し、今後の施策展開をして行くに当たっての基礎資料とすることを目的として、本調査を実施した。

2. 調査方法

(1)調査方法/郵送によるアンケート方式

(2)実施時期/平成18年6月〜7月

(3)調査対象者/外食事業者2,059社

(4)回収状況(回収率:28.2%)

回収事業者579事業者・39,431店舗(一般外食503事業者・25,933店舗/事業所給食76 事業者・13,498事業所)

(5)主な業種

焼肉専門店135/日本料理店91/一般食堂51/ファミリーレストラン32/ステーキ・しゃぶしゃぶ店20/事業所給食76

■調査結果

1. ガイドラインの認知状況

外食産業全体としては、ガイドラインの認知度は77,0%となっている。業種別には、ステーキ・しゃぶしゃぶ店、事業所給食、ファミリーレストランでは90%を超える認知度となっている。

また、「ガイドラインが出来たことを知っていた」と回答した事業者のうち、概ね理解している事業者は58.5%、漠然と知っている事業者は36.8%となっている。

2. 原産地表示の実施状況

「原産地表示(一部食材の表示を含む)を実施している」との回答は、事業者で42.5%(214社)、店舗では67.2%(17,418店舗)となっている。

業種別の実施状況を店舗ベースにみると、ファミリーレストランが最も高く80%、次いで一般食堂67.3%、焼肉専門店63.1%となっている。

3. 原産地表示に取り組んだ時期と原産地表示の範囲

原産地表示を実施している事業者に表示に取り組んだ時期を尋ねたところ、「ガイドライン策定後」(平成17年7月28日以降)と回答した事業者は41.0%、「ガイドラインが出来る前から」と回答した事業者は51.6%となっている。

また、原産地表示の範囲を尋ねたところ、部分的に(食材を選んで)表示している事業者が最も多く82.0%、原産地が把握できるものは全て表示している事業者は12.7%にとどまっている。

4. 原産地表示の実施方法

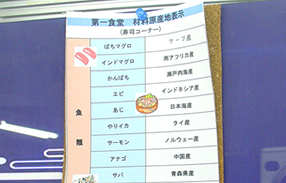

原産地表示を実施している事業者に表示方法を尋ねたところ、「店頭・店内でのポスター」が最も多く45.5%、次いで「ボードに手書き」(38.9%)、「メニューブック」(37.7%)の順となっている。

5. 来店客の反応

原産地表示を実施している事業者に原産地表示に対する来店客の反応を尋ねたところ、「多くの客が関心を示す」が11.9%、「一部の客が関心を示す」が54.9%、「殆どの客が無関心・無反応」が27%となっている。

6. 原産地表示メニュー数の増減意向

原産地表示を実施している事業者に今後の原産地表示のメニュー数の増減に関する意向を尋ねたところ、「現状維持」と回答する事業者が約5割を占めるものの、「増やしたい」と回答する事業者も4割を超えている。

また、「増やしたい」と回答した事業者を業種別にみると、焼肉専門店が最も多く約4分の1を占め、次いで日本料理店、事業所給食の順となっている。

7. 原産地表示の問題点

(1)原産地表示を実施している事業者に原産地表示を行うに当たっての問題点等について尋ねたところ、66%が表示するための「作業負担」を指摘し、次いで「誤表示となるのがこわい」(53.7%)、「消費者ニーズがどの程度のものなのか不明」(47.1%)、「売上アップ効果には疑問が残る」(34.88%)の順となっている。

(2)一方、原産地表示を実施していない事業者にその理由を尋ねたところ、「作業負担には耐えられない」が最も多く44.4%、次いで、「納入業者から必要な情報が得られない」(34.1%)、「メリットや必要性を感じない」(28.1%)の順となっている。

8. 原産地表示実施の意向

原産地表示を実施していない事業者に今後の意向を尋ねたところ、「原産地情報を収集できる体制を整え、原産地表示を行いたい」とする事業者は19.9%と約2割にとどまっている。

また、「環境が整えば原産地表示を実施したい」とする事業者は57.7%と過半を超え、納入業者の協力や具体的方法のアドバイスを必要としている事業者が多い。なお、「手間やコストがかかるのであまりやりたくない」とする事業者も25.1%と4分の1に達している。

| 外食における原産地表示の ガイドラインに関する消費者の認知度 |

|

■調査概要

1. 調査の目的

「外食における原産地表示に関するガイドライン」を策定して概ね1年が経過することから、消費者におけるガイドラインの認知度や食材の原産地に対する関心を把握し、今後の施策展開をして行くに当たっての基礎資料として活用することを目的として、本調査を実施した。

2. 調査方法

(1)調査方法/郵送によるアンケート調査

(2)調査時期/平成18年6月

(3)調査対象者/消費者1,200名

(消費科学連合会の協力を得て実施)

(4)回収状況1,026名(回収率:85.5%)

(5)集計区分

1.男性172名(16.8%)、女性854名(83.2%)

2.10代、20代243名(23.7%)

30代150名(14.6%)

40代143名(13.9%)

50代162名(15.8%)

60代201名(19.6%)

70代、80代127名(12.4%)

■調査結果

1. ガイドラインの認知度

「外食における原産地表示に関するガイドライン」について、「知っている」が44.2%、「知らない」が55.8%であった。年代別にみると、10、20代の認知度が比較的低くなっている。

2. 外食店で原産地表示を見た体験の有無

「外食の店舗で原産地表示を見たことがあるかどうか」については、「見たことがある」36.2%、「ない」が41.0%であった。年代別にみると、「見たことがある」とする者は、若い年代ほど多い傾向にある。

3. 原産地に関心がある食材

原産地に関心がある食材については、「牛肉」と回答した人の割合が最も多く84.2%、次いで「野菜」59.3%、「水産物」45.4%の順となっている。

4. 原産地表示の必要性

外食店で原産地表示を行うことについては、「必要である」と回答した人の割合が84.3%に達し、「どちらともいえない」13.7%、「必要ではない」2.0%の順となっている。

年代別にみても、各年代とも8割以上の人が「必要である」と答えている