| 外食産業 原産地表示フォーラムから |

原産地表示はお客様への基本サービス |

平成20年11月14日に(財)外食産業総合調査研究センターが東京都江戸川区のタワーホール船堀で開催した「外食産業原産地表示フォーラム」では、事業者による原産地表示への自発的取り組みに加え、外食事業者・消費者・納入業者の三者が相互理解を深め、協力・連携することで、原産地表示の一層の推進、充実を図っていこうという共通認識が示されました。宮城大学食産業学部教授・池戸重信氏と東京海上日動リスクコンサルティング(株)の島田矢寸志氏の基調講演と併せて、パネルディスカッションの内容を要約しご紹介します。

| 基調講演1 | ||

| 講師:宮城大学食産業学部教授 池戸 重信先生 |

||

| 外食産業の現状・今後の動向 社会ニーズとしての原産地表示の必要性 |

|

|

●安心・安全対策は“売り”になる

国民の食生活における外食率は35%、食品の3分の1は外食が占め、中食を加えた食の外部化率は43%。昔は、家の畑や田でとれた食材を母親が調理し、内食率は100%。今や食品産業はお母さん役であり、重要な役割と責任を担っています。市場規模も24兆円と大きく、基幹産業として位置づけられます。

お客様のニーズとして、安心・安全、健康志向が強まっており、最近、中国、東アジアでは日本の食材が飛ぶように売れています。3年間で何倍も伸びており、安心・安全のコンセプトが「売り」になっています。食について新聞テレビで報道され、消費者は不安を抱いており、安心・安全は「攻め」の経営に位置づけられる状況。安心・安全対策は“盾”ではなく、今や“矛”。積極的に取り組むか否かで、勝ち負けの明暗を分けます。

●供給者と消費者の距離が不安感に

フードチェーン(食物の生産・流通・販売までの連鎖)の分業化が進み、供給サイドと消費サイドの間に乖離が生じています。消費者は日頃、農家に接する機会がなく、特に一次生産地との距離感が不安につながっているようです。三者認証、ISO22000を取り入れていくことも効果的です。

外食産業はサービスが重要であり、情報提供もサービスの一環。原産地表示への消費者の要望はかなり高い。食品の産地を科学的に鑑定する技術も進んでおり、

昭和43年に制定された消費者保護基本法が改正されて、平成16年に消費者基本法ができ、八つの基本理念で消費者の権利が示されています。BSEが引き金になり、平成15年に消費者安全基本法ができ、国民の健康の重要さ、食品供給の各段階で必要な措置を適切に実施することが定められました。

食品の安全性の確保、正確・適切な情報の提供、表示やトレーサビリティが含まれ、食料農業農村基本法にも情報提供が盛り込まれています。食料農業農村基本法に基づき基本計画が閣議決定され、外食における原産地表示のガイドラインを整備することが明記されています。

不正表示は、企業内のマネージメントに起因することが多く、社会的な制裁も厳しい。不正表示防止には、内部コミュニケーションが重要であり、第利用することも可能です。原産地表示を導入している企業も増えており、できるところから取り組んでほしいと思います。

外食企業、産地、卸売が協力して一生懸命に取り組むことで、お客様の信頼を得ることができます。

| 基調講演2 | ||

| 講師:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 製品安全マネジメント第一グループ グループリーダー 島田 矢寸志先生 |

||

| 食品企業のコンプライアンス 法令遵守及び社会倫理に適合した行動 |

|

|

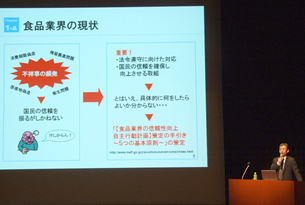

農林水産省が平成20年3月に「食品業界の信頼性向上自主行動計画策定の手引き」を策定しました。原産地の偽装などの不祥事が食品業界で頻発し、食品業界に対する国民の信頼が揺らいでおり、信頼回復のために、法令遵守に向けた対応が必要です。

法律を守る、ルールを守ることは当たり前のことですが、会社や店で根付かせるためには、会社、店としてコンプライアンスを重視していく企業文化を作っていく必要があります。

5つの基本原則について会社や店としての取り組み方針を、作っていただきたいと思います。

1. お客様を重視した経営を明文化し、対外的に宣言し、事務所に貼るなど従業員に浸透を図る。

2. コンプライアンスを従業員に口をすっぱくして言う。

3. 原材料は安価であることを優先するのではなく、信頼できるところから購入する。書類や検査結果を添付するように仕入れ先に求め、確認することも大切。

4. 衛生管理マニュアルを作り体制を整備。難しく考えず、「やることリスト」や「べからず集」でも可。従業員の入れ替わりもあり、マニュアル化を実施。

5. 食品事故の対応マニュアルを作成。問題が起こった場合、対応が遅くなると被害が拡大してしまいます。食品事故は緊急性を要するので、スムーズに対応するためにあらかじめ手順を作っておく必要があります。

取り組みを重ねていくことで、お客様の信頼を深め、日本の食品業界全体として、信頼性が向上することになります。まずは、簡単にできるところから取り組んでいくことが大切です。

| パネルディスカッション | ||

〈パネラー〉外食事業者 加藤 隆氏(全国飲食業生活衛生同業者組合連合会会長) |

||

| 外食産業における原産地表示の推進と その課題について |

|

|

二団体の原産地表示への取り組み

加藤:私の地元の群馬県は県民安全会議を立ち上げ、食の安全について生産者、消費者を交えて話し合い、全国に先駆けてハンドブックを作成しました。今後も食品の安全を的確に伝え、原産地表示も盛り込んだ標準約款を進めていくつもりです。

食品にも、お酒のように銘柄を売りにできないかと考えます。店主の頭には、仕入れた食品の産地が全て入っており、それを表示すればいい。わが全飲連は全国に10万の会員がおり、各地区の代表者会議でも原産地表示推進に取り組んでいます。

坂:岩手県中華組合の事業として、「食材の原産地表示でお客様の安心を勝ち取ろう」をスローガンにしたポスターを作成し配布しました。昨年、岩手県で全国大会を開いた折り、岩手は食材の宝庫であることがわかり、原産地表示を攻めの営業に使って、お店のグレードアップに結びつけたいと考えました。組合は個人事業者が99%で、書くのが苦手。よほど原産地表示の必要性を説明しないと受け入れられない現状があります。

取扱商品は規格書を作成

菱岡:日本に飲食店が50万店、食品卸は2千数百社あり日本外食品卸協会を組織して、安心安全対策、従業員教育、お客様の啓蒙に取り組んでいます。外食品卸は、扱うアイテムは8千から2万5千。外食の業態は和洋、中華、イタリアンなど60業態ほどあり多様です。例えば居酒屋一店舗では9百から1千アイテムもあります。

当社はアイテムごとに商品規格書を作成し、遺伝子組み換えが行われているか、最終加工地はどこか。二次原料や原産国を明記し、アレルゲンにも注意を払います。

専任職員が規格書を担当していますが、客先によって書式が違うので、統一できれば作業もスピーディーになり、事故も防ぎやすい。不備のあるメーカーには情報整備をお願いしています。

消費者が業界を動かす

大木:消費科学連合会は、特に食の問題に力を入れています。食の安全を脅かす出来事が続き、食品表示はこれまで以上に重視され、中でも産地に関心を持つ消費者が増えました。また、国産か外国産かわからない食品も目に付きます。スーパーの食材には原産地表示があるのに、外食のメニューではあまり見かけません。ライフスタイルの変化で、外食は幅広い層に利用され、まさにお母さんの役割を担っています。

平成17年に原産地表示のガイドラインができましたが、法的な義務はなく、どの程度の効果があるのか気がかりです。当会で平成18年にガイドラインの認知度と表示の実施状況を全国調査し、ガイドラインの認知度は3割、表示の実施状況はファミレスでも3分の1とまだまだ低く、他の業種では1割以下。消費者にも外食業者にも、もっとPRが必要。

当会ではPRのために一声運動を展開し、飲食店を利用する際、表示のない店には産地を尋ねています。外食総研の調査では産地を尋ねたことのある人はわずか6%。尋ねた場合のお店の反応は、72%が気持ちよく答えてくれたという。聞かれることが多くなれば、お店も表示しようと考えるはずで、消費者は勇気をもって聞いてほしい。食品表示は外食の楽しみや話題づくり、食育につながります。原産地表示が顧客を増やすサービスとして定着することを期待します。

浮かび上がるメリット、デメリット

加藤:原産地を表示することでかえって店のイメージが悪くなると考え、躊躇する現状があります。

肉類などは産地によって単価の安いものを使っていると思われたりしがち。また、飲食業の店主などには表示を書くことに苦手意識がある人も多いです。

菱岡:情報の活用が、まだまだ不十分。実際、お店での運用は難しい。また、メーカーによっては産地表示は競合相手に情報を与えてしまうと難色を示すケースもあります。

坂:「岩手産」だけでなく地域名も入れるようにしています。仕入れに気を使うようになりました。

大木:表示は私たちが選択する権利を担保してもらうために必要です。

加藤:全飲連では、県によって浸透や取り組みにバラツキがあり、リーダーの育成が重要です。群馬県では県産の食材で、会員がメニューを開発しています。きっかけづくり、話題づくりを通じて浸透を図りたいです。

大木:アレルギーや肥満にかかわる情報も表示してほしい。原産地表示は、国産の食材の使用を促し自給率向上につながるのでは。

池戸:外食の原産地表示は情報管理が重要であり、大変さを伴いますが、会社全体で取り組むことで、意識の向上などプラスアルファ効果も得られます。重要なのは、誰のために仕事をしているかということ。消費者に対する情報提供のあり方、供給サイドと消費サイドの乖離を是正するきっかけになるといいと思います。業界全体、消費者の意識の高まりを期待したいですね。