平成22年度生衛振興推進事業 これからの飲食店 |

|

| 煙・分煙対策で快適な店づくりを 健康増進法の施行以来、全飲連では都道府県組合と連携を図り、受動喫煙防止対策を推進してきました。禁煙・分煙対策は、今まで以上に速度を上げて取り組んでいかなければならない事柄であり、全国の組合員に周知しているところです。 |

|

■改めて健康増進法を理解することの重要性

平成15年に施行された健康増進法の第25条には「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」とあります。

この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。

この法律では今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としました。

■神奈川県=公共的施設における受動喫煙防止条例施行

神奈川県では2010年4月に、不特定または多数の人が出入りできる空間(公共的空間)を有する施設において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた「受動喫煙防止条例」が施行されました。

この条例では、調理場を除く床面積の合計が100㎡を超える飲食店の場合、「禁煙または分煙」することが義務化されています。罰則として喫煙禁止区域でたばこを吸った場合は2万円以下、施設管理者が必要な義務を果たさない場合は5万円以下の過料処分の対象となります。第2種施設(禁煙か分煙を選択)に分類される飲食店では、2011年4月より罰則規定が適用されています。

飲食店経営者は、以下のことを守らなければなりません。

①禁煙または分煙の措置を講じなければならない。分煙を選択した場合、喫煙禁止区域の面積を、公共的空間の面積のおおむね2分の1以上とするように努める。

②喫煙区域や喫煙所などで発生するたばこの煙を、喫煙禁止区域に流出させないよう、規則で定める分煙基準を守る。

③喫煙禁止区域には、吸い殻入れや灰皿を設置しない。

④喫煙区域や喫煙所に未成年者(従業員を除く)を立ち入らせない。

⑤喫煙禁止区域で喫煙している人には、喫煙の中止または退出を促す。

⑥「禁煙」や「分煙」などの表示を掲示する。

表示については、左記の表示が義務付けられています。

|

(神奈川県の「禁煙」・「分煙」ステッカー)

分煙については、開口部分の有無などの状況に応じて「仕切り」や「排気設備」、「空気の流れ」などに関する基準が定められており、それに対応するために、新たな設備投資が必要になります。ただし、調理場を除く床面積が100㎡以下の飲食店については、努力義務となっており、罰則規定は適用されません。対応として、時間帯分煙や空気の流れを考慮した喫煙席、禁煙席の配置、客への協力呼びかけなど、それぞれの工夫によるものが考えられます。

■東京都の取り組み

2003年からたばこ問題に取り組んできた東京都では、受動喫煙の健康影響に関する普及啓発、禁煙希望者への支援などを行っています。具体的には、未成年者や妊産婦、飲食店を対象としたリーフレットの配布、年2回の研修会やガイドライン制定など、情報提供活動を中心に実施しています。2008年からは、飲食店の受動喫煙防止対策検討会も開催しています。

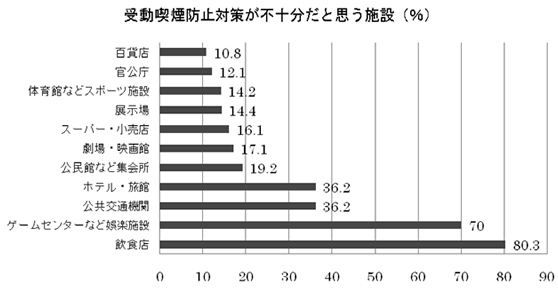

検討会では、2008年に第6回インターネット都政モニターアンケートを使って、受動喫煙に関するアンケート調査を実施しました。473人からの回答結果のポイントは、以下のとおりです。

●受動喫煙防止対策が十分でないと思う施設の第1位は、「飲食店」(80%)

●飲食店を選ぶ際、お店の入口に禁煙や分煙の表示があれば「参考にする」(87%)

●「受動喫煙」の認知度 「知っている」92%

●受動喫煙の健康への影響の認識度 「知っている」96%

●「健康増進法」の認知度 「知っている」60%

●受動喫煙防止に取り組んでほしい飲食店業種

「レストラン・食堂」73%

「喫茶店」55%

「居酒屋」40%

●飲食店に期待する受動喫煙防止の取り組み「たばこの煙やにおいが流れないように仕切りや換気をする」54%

「全面禁煙の店にする」49%

「喫煙できる空間を確保する」36%

|

(第6回インターネット都政モニターアンケートより)

東京都では、検討会の意見やこのアンケートを参考にして、2009年12月に、飲食店向けの禁煙・分煙のステッカーを新たに作成し、現在、区市町村、保健所、飲食店関係団体の協力を得て配布しています。

ステッカーの普及を目的としたリーフレットも作成し、「全面禁煙」「時間禁煙」「完全分煙」「空間分煙」について詳しく紹介しています。

|

(東京都の「禁煙」・「分煙」ステッカー)z

■分煙対策に取り組む飲食店の事例

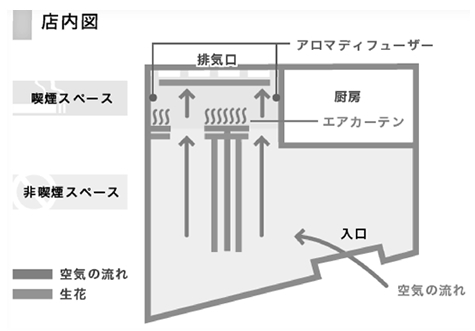

①ラ・カフェティエラ・イタリアン&ドルチェ

2010年7月8日に誕生した京滋エリア初のアウトレット・モール「三井アウトレットパーク滋賀竜王」の1階に、新機軸の分煙方式を取り入れたイタリアン・レストラン「ラ・カフェティエラ・イタリアン&ドルチェ」がオープンしました。ここでは、 “香り”による空気のデザインのほか、数々のアプローチで、たばこを吸う人と吸わない人の双方にとって快適な空間が生み出されています。

|

|

(ラ・カフェティエラ・イタリアン&ドルチェの分煙事例)

同店の分煙で最も注目すべきなのは、芳香拡散器とも呼ばれる“アロマディフューザー”の活用。天然のエッセンシャル・オイルが、機器を通じて空気中に放出され、店内に漂うたばこのニオイを軽減します。

これまで飲食店での“香り”の導入は、その難しさから敬遠されてきました。しかし、同店では幾多の検証を重ねて、新たな分煙方式にチャレンジ。たばこの嫌なニオイを消臭しつつ、同時に食欲も増進する香りとして、シトラス&ローズマリーの2種の香りに着目し、独自に調合。利用者の反応を見ながら噴霧の頻度を調整し、香りによる分煙を試みています。

|

|

|

喫煙席20と非喫煙席76の店内を区分しているのは、ガラス製のローパーティションの脇に設置された“エアーカーテン=空気の壁”。通常のエアカーテンとは異なり、下から上へと空気を吹き出させることで、上昇気流が喫煙席側に設けられた排気設備へと流れ込みます。これにより、喫煙席エリアには常にクリーンな空気が循環し、非喫煙席エリアへの煙やニオイ漏れが防止されています。

|

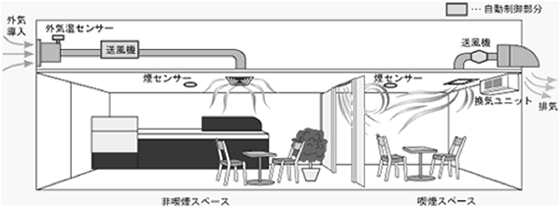

②ドトール コーヒーショップ

セルフサービス形式のコーヒー・ショップのパイオニアとして、全国展開を進めるショップの分煙事例です。

もともと店舗毎に応じて、さまざまなスタイルの分煙スペースが設けられてきましたが、近年では、店舗内での分煙をより徹底。独自の機器を開発・導入するなど、たばこを吸われる方と吸われない方の双方にとって居心地のよいスペースが作りだされています。

|

|

|

(本分煙事例は「ドトールコーヒーショップ」全店舗に該当するものではありません)

③ロイヤルホスト

ファミリーレストランのロイヤルホストを運営するロイヤルグループは、ロイヤルホスト287店のほか、天ぷら・天丼の「てんや」など743店を運営する外食産業グループです。

企業の姿勢として全席禁煙を打ち出し、全国の店舗で飲食スペースの全席禁煙化を進めています。店内には喫煙ルームを設置することで喫煙者にも対応。客の反応もまずまずのようです。 神奈川県内25店舗でも条例に先だって全席禁煙化が完了。条例応援団の参加を宣言しています。

全席禁煙化は、来店者側だけでなく従業員からも好評です。九州の店舗では、導入直後の5か月間は売上が落ちたそうですが、その後は回復。現在も増加しているそうです。

また、全席禁煙なので、来店者を席に誘導する際にどの席でも案内できることで、空席のばらつきが少なくなったそうです。

|

これからの飲食店 たばこ対策で快適な店づくり

調査研究報告書(pdfデータ)