障害者差別解消法が変わり、

「合理的配慮の提供」が義務化されました

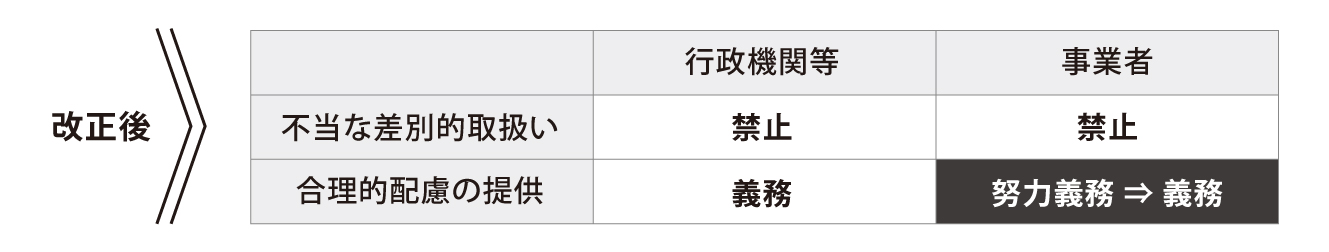

わが国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共生社会を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めるなど、「共生社会」を実現することを目指しています。

令和3年には障害者差別解消法が改正され、「事業者による障害のある人への合理的配慮の提供」が義務化されました。改正障害者差別解消法は令和6年4月1日より施行されています。

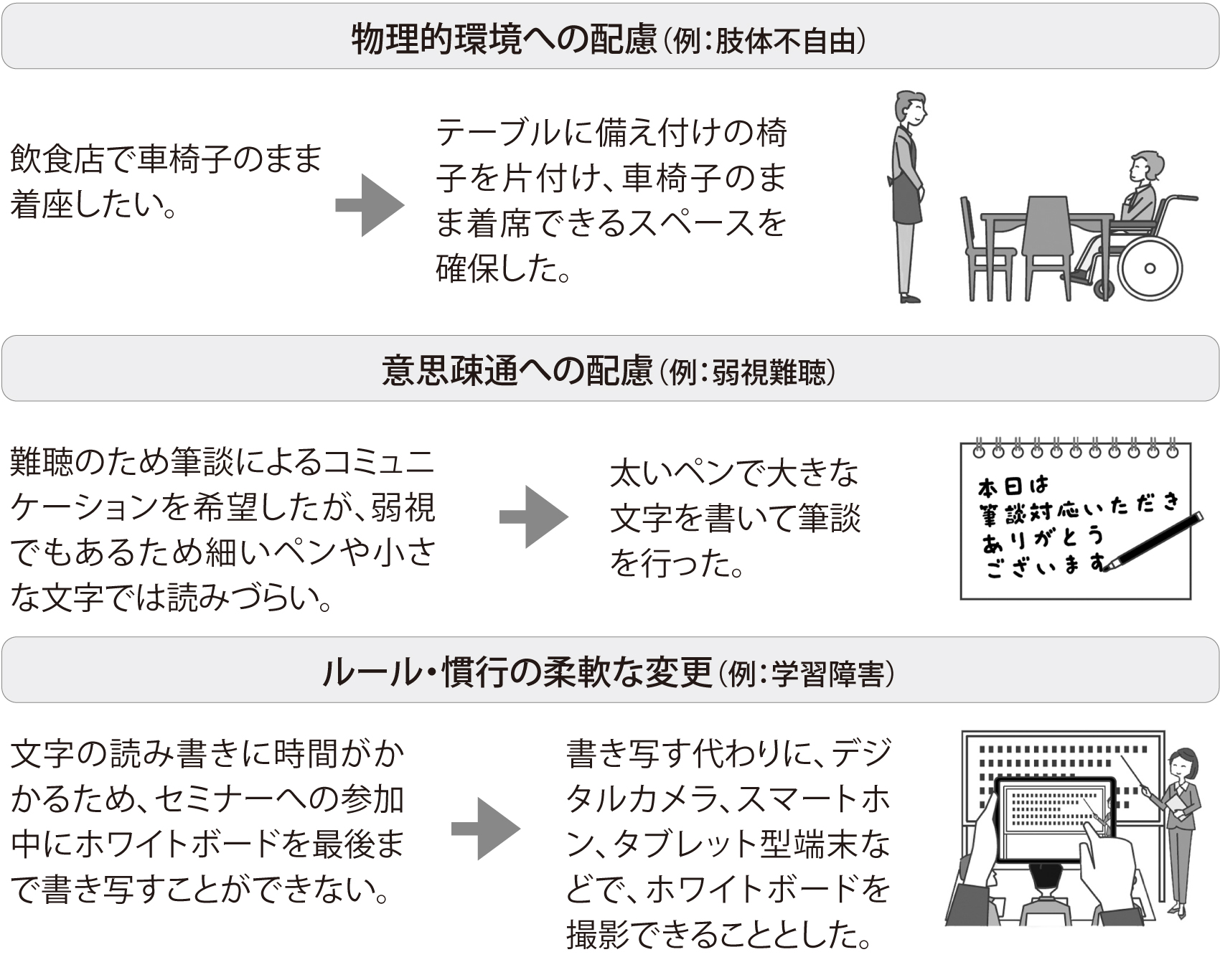

合理的配慮の具体例

「合理的配慮」の留意事項

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。

1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること

2.障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること

3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

以下のような場合は合理的配慮の提供義務に反していないと考えられます。

• 飲食店で食事介助を求められた場合に、その飲食店は食事介助を事業の一環としていないことから、介助を断ること。

• 抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込の手続きを行うことが難しいことを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に対応を断ること。

過重な負担の判断

具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

• 小売店での混雑時、視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添えないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案。→(合理的配慮の提供に反しない)

不当な差別的取扱いの具体例

具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

• 小売店での混雑時、視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添えないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案。→(合理的配慮の提供に反しない)

障害のある人へ適切に対応しましょう

□ 法令の内容と障害の特性等について理解しましょう

□ 障害のある人にとってのバリアとなる社内のルールやマニュアル、設備等がないかを確認しましょう。

□ 対話による相互理解と、共に解決策を検討することの大切さを理解しましょう。

□ 社内で相談対応ができるよう備えましょう。

※「障害者差別解消法が変わります」(内閣府政策のリーフレット)より抜粋