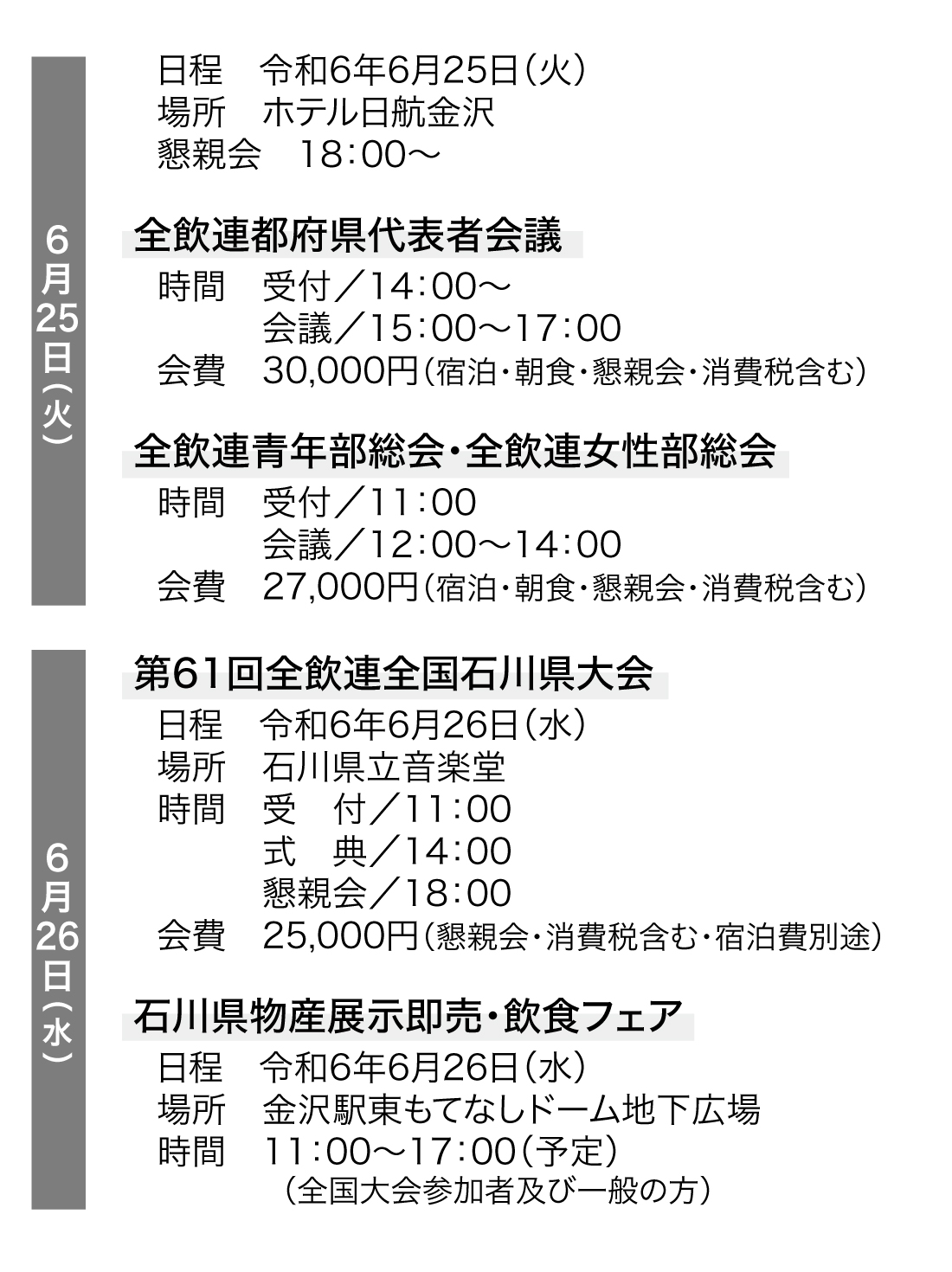

第61回 全飲連全国石川県大会

“きまっし みまっし 食べまっし‼”

能登半島地震からの復興に力を

石川県飲食業生活衛生同業組合

鍋島 盛雄 理事長

“きまっし みまっし 食べまっし‼”をキャッチフレーズに、第61回全飲連全国石川県大会が、令和6年6月26日に石川県金沢市の石川県立音楽堂で開催されます。

左記の理事会でも報告されましたが、能登半島地震により石川県飲食組合では、組合員約590名のうち261名が被災、2名が亡くなるという被害が出ました。まだ再開の見通しが立たない店舗もあるなど甚大な被害が広がっています。全国大会開催の意義がこれまで以上に実感される大会となります。

石川県の鍋島盛雄理事長は「石川県は豊かな歴史と伝統と自然豊かな地域です。美味しい海の幸や山の幸を堪能できる食の宝庫でもあります。しかし、本年1月1日に大震災に見舞われました。私たち組合は、被災地の困難状況を共に感じ、支援の手を差し伸べたいと大会開催を決定しました。災害がもたらす困難な状況下で、飲食業は安全な食事や支援を提供するなど地域の復興に貢献する力があります。また、地域社会や消費者の健康を守り、豊かな食文化を築く責務を担っています。こうした飲食業界の可能性や発展に向け、話し合い協力し合いましょう。皆様の絆が深まり、新たな友情が芽生えることを期待しています。そして、この大会の成功に向け尽力してくださる関係者の皆様に心から感謝申し上げます。この大会が被災地の復興に少しでも役立つことを願っています」と挨拶を述べています。

大会式典では、石川県指定無形文化財・輪島市指定無形文化財の伝統芸能「御陣乗太鼓」がオープニングを飾ります。上杉謙信が奥能登の名舟村へ攻め入ると、村人達が樹の皮で仮面を作り海藻を頭髪とし、太鼓を打ち鳴らしながら寝静まる上杉勢に夜襲をかけたという逸話から生まれた勇壮な太鼓芸能です。毎年奥津姫神社の大祭で神輿渡御の先駆を務める習わしとなっています。

また、金沢駅の鼓門・もてなしドームでは、能登の朝市を再現して皆さんをお迎えします。

「~しまっし」は「~しなさい」という意味の金沢弁。様々な状況において使い分けられる「語尾」が特徴的です。ぜひ金沢に足を運んで、直接お国言葉に触れてください。

左記の理事会でも報告されましたが、能登半島地震により石川県飲食組合では、組合員約590名のうち261名が被災、2名が亡くなるという被害が出ました。まだ再開の見通しが立たない店舗もあるなど甚大な被害が広がっています。全国大会開催の意義がこれまで以上に実感される大会となります。

石川県の鍋島盛雄理事長は「石川県は豊かな歴史と伝統と自然豊かな地域です。美味しい海の幸や山の幸を堪能できる食の宝庫でもあります。しかし、本年1月1日に大震災に見舞われました。私たち組合は、被災地の困難状況を共に感じ、支援の手を差し伸べたいと大会開催を決定しました。災害がもたらす困難な状況下で、飲食業は安全な食事や支援を提供するなど地域の復興に貢献する力があります。また、地域社会や消費者の健康を守り、豊かな食文化を築く責務を担っています。こうした飲食業界の可能性や発展に向け、話し合い協力し合いましょう。皆様の絆が深まり、新たな友情が芽生えることを期待しています。そして、この大会の成功に向け尽力してくださる関係者の皆様に心から感謝申し上げます。この大会が被災地の復興に少しでも役立つことを願っています」と挨拶を述べています。

大会式典では、石川県指定無形文化財・輪島市指定無形文化財の伝統芸能「御陣乗太鼓」がオープニングを飾ります。上杉謙信が奥能登の名舟村へ攻め入ると、村人達が樹の皮で仮面を作り海藻を頭髪とし、太鼓を打ち鳴らしながら寝静まる上杉勢に夜襲をかけたという逸話から生まれた勇壮な太鼓芸能です。毎年奥津姫神社の大祭で神輿渡御の先駆を務める習わしとなっています。

また、金沢駅の鼓門・もてなしドームでは、能登の朝市を再現して皆さんをお迎えします。

「~しまっし」は「~しなさい」という意味の金沢弁。様々な状況において使い分けられる「語尾」が特徴的です。ぜひ金沢に足を運んで、直接お国言葉に触れてください。

輪島市指定無形文化財の「御陣乗太鼓」(ごじんじょだいこ)

金沢駅鼓門・もてなしドーム